Architektur ist Form gewordener Zeitwille

Der Architekt Johannes K. Wortmann hat in Barcelona seine Wahlheimat gefunden, Foto: Wortmann

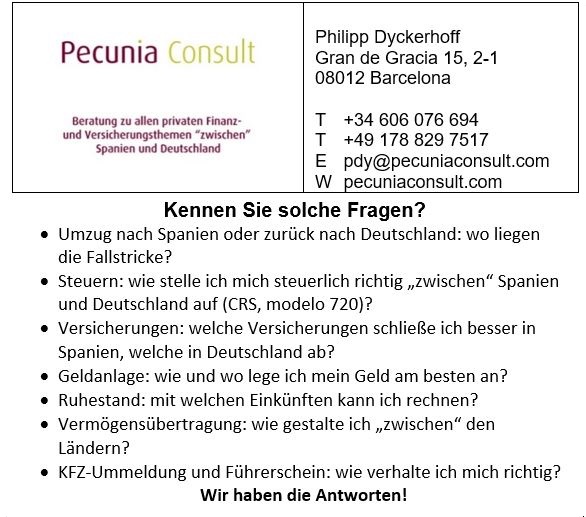

Interview mit dem Architekten Johannes K. Wortmann, CEO von Wortmann Architects.

An einem Nachmittag im schon fast sommerlichen Barcelona treffe ich Johannes K. Wortmann im Petit Celler unweit der Diagonal, wo wir mit Vichy Català vor einer großen Auswahl an wunderbaren Weinen von Torres sitzen.

Was ist für Sie moderne Architektur?

Moderne Architektur ist zeitgenössische Architektur. Wenn Sie von der Architektur der Moderne sprechen, dann ist das ist ein Zeitraum ab 1920. Da würde ich mit einem berühmten Kollegen antworten: „Zeitgenössische Architektur ist gefrorener Zeitwille. In Form gegossener Zeitwille.“ Da sagte Mies van der Rohe. Weniger ist mehr und das ist so. Architektur drückt den Zeitwillen aus.

Haben Sie als Architekt bei der Planung eines Projekts Angst, gegen die Tradition, die Normen oder die etablierten Regeln zu verstoßen?

Traditionen, Normen und Bauregeln sind unterschiedliche Dinge. Wenn von Bauregeln die Rede ist, denke ich an den Römer Vitruv, der vor unserer Zeitrechnung als erster Architekt zehn Bücher über die Grundlagen der Architektur geschrieben hat und Prinzipien wie Schönheit, Beständigkeit und Formgerechtigkeit formulierte. Diese Regeln sollte man kennen – gerade heute, wo viele Studierende mit dem Computer entwerfen und dabei grundlegende Konzepte wie den goldenen Schnitt oder Proportionen aus dem Blick verlieren.

Normen betreffen die Baukunst selbst. Wer Architektur nur als ästhetische Hülle versteht, verliert oft das Verständnis für Statik und Tektonik. Alles andere ist sozusagen aufgeschraubte Form. Wir sind noch nicht so weit, dass Gebäude schwebelos existieren können.

Traditionen wiederum sind etwas anderes. Sie können belasten, aber auch inspirieren. Ein Architekt sollte wie ein Zen-Mönch mit Anfängergeist arbeiten – offen, neugierig, staunend. Man sollte frei werden von vielen Traditionen, man muss sie kennen, man ist darin eingebunden. Man sollte die Möglichkeit haben, wie ein Kind zu staunen und etwas ganz Neues finden. Frank Gehry ist ein gutes Beispiel: Mit 94 entwirft er noch immer überraschende Formen – mit kindlicher Begeisterung. Das würde ich mir für mich auch wünschen.

Welche großen Schulen dominieren im Rahmen der Globalisierung?

Epochen werden mit Stilen identifiziert. Die Architektur der Moderne ist ein fester Begriff. Für die Menschen, die diese Architektur erfunden haben, war das noch kein fester Begriff. Es gibt tatsächlich Väter dieser Architektur, die haben das bewusst getan. Es gab einen Moment als Le Corbusier, Walter Gropius, der Begründer des Bauhauses, und Mies van der Rohe, also der Vater der zeitgenössischen Architektur, so wie wir sie kennen, gemeinsam im Büro des Siemens-Architekten Peter Behrens gearbeitet haben. Denken Sie einmal daran, dass Mies seinen Pavillon am Montjuic gleichzeitig mit den Zuckerbäcker-Bauten drumherum geplant hat. Da sieht man seine revolutionäre Kraft. Also diese drei heute weltberühmten Namen haben damals als junge Architekten weit mehr getan als im Büro gearbeitet. Sie haben sich ausgetauscht. Die haben das aber nicht publiziert. Jeder von ihnen wollte die neue Architektur selbst erfunden haben.

Was bedeutet das, wenn sich ein Architekt einem Stil verpflichtet fühlt? Das ist natürlich auch ein Markenzeichen. Bei Le Corbusier war das ganz bestimmt so. Mies van der Rohe war es einfach zu langweilig, ständig andere Sachen zu machen. Gropius war sehr stark der Industrieform verpflichtet. Wenn wir Architekten betrachten, die stilprägend gewesen sind, dann sind das Menschen mit einer Weltanschauung, großer Begabung, sie arbeiten obsessiv und haben trotzdem Zeit, sich um alles andere zu kümmern, kulturbegeisterte offene Menschen zu sein. Das ist für mich das Ideale. Meine Architektur ist keinem Stil verpflichtet, sondern ist offen.

Wichtig für einen Architekten ist: er muss mit dem Gegebenen umgehen können, er muss Werte haben, und er muss begreifen, dass er als Architekt immer Täter ist. Architektur ist nie neutral, weil sie bleibend die Umgebung verändert.

Respektiert die Architektur heute die Ökologie? Gibt es eine Bio-Architektur?

Architektur war immer eine Disziplin, die Künste, Technik und Ingenieurwesen vereint. Teamarbeit ist essenziell – der Architekt ist dabei wie ein Dirigent. Heute ist es noch stärker so, weil ein zeitgenössisches Bauwerk, selbst ein Einfamilienhaus, nicht mehr ohne ein Team von Fachleuten, die zusammenarbeiten, entstehen kann. Im Ursprung aber ist Architektur die Geste, dem Menschen ein Dach zu geben.

Ein schönes Bild dafür liefert Abbé Laugier im 18. Jahrhundert: Die Urhütte – vier Bäume, deren Äste einen Giebel formen – also einen gegliederten Bau. Dieses Bild ist sehr interessant, weil es die Epoche der Aufklärung und des modernen Denkens widerspiegelt. Es geht nicht um massive Wände, sondern um Tektonik, um das Gefüge. Gleichzeitig wächst das Dach aus der Erde. Deswegen glaube ich, dass man – mal abgesehen von allen Moden und Vereinfachungen- sehen muss, dass Architektur aus der Natur entsteht, sie schützt uns auch vor der Natur, aber wir können Architektur niemals gegen die Natur bauen.

Europa befindet sich in einer schweren Energiekrise. Kann die Architektur eine Rolle bei der Lösung dieser Krise spielen?

Die Architektur ist für 50% des Energie- und Rohstoffverbrauchs der Welt verantwortlich. Erstaunlich ist, dass 70% aller Bauten der Welt aus Lehm hergestellt werden. Da sind die Probleme also lokalisiert. Die USA verbrauchen fünfmal so viel Energie, die reichen Länder sowieso. Bei unseren Projekten werden Umweltschutzmaßnahmen miteingerechnet. Speziell im mediterranen Klima braucht man Klimaanlagen eigentlich nur im Juli/August, wenn die Häuser richtig gebaut sind. Ich vertraue sehr stark auf die Fachingenieure, Architektur ist auch Technik. Zurück zur Laubhütte, das wird nicht funktionieren. Es geht ums Konzept, also nicht gegen, sondern mit der Natur zu arbeiten. Wir sehen am großen „Apagon“ im April in Spanien, wie schwierig das ist. Der Architekt muss sich diesen Anforderungen stellen.

Wenn Sie in Europa spazieren gehen, welches Gebäude gefällt Ihnen, dass Sie es gern selbst entworfen hätten?

(Er lacht laut.) Ich muss sagen, ich habe viele Fehler, aber der Neid gehört nicht dazu. Das ist eine interessante Frage, die habe ich mir noch nie gestellt. Die Bewunderung gilt dem Besonderen. Ich würde zwei ganz unterschiedliche Gebäude nennen, von denen ich sagen würde, dass sie mich nachhaltig beeinflusst haben, denn ich weiß es ganz genau, dass meine Wurzeln im mediterranen Raum liegen. Wenn ich an zwei Gebäude denke, die für mich ein fester Begriff sind, dann ist das die Wallfahrtskapelle von Le Corbusier in Ronchamp mit den organischen Formen. Und der Mies van der Rohe Pavillon. Das sind so bahnbrechende und so starke Gebäude in der Einfachheit, dass man sagt, Mensch das ist einfach wunderbar.

Neben dem Mies van der Rohe Pavillon im Caixa-Forum läuft die Ausstellung „Tiempos inciertos, Alemania entre Guerras“ zur Kultur in der Weimarer Republik. In den 1920er Jahren gab es große soziale Bauprojekte für die Arbeiterklasse. Gibt es heute auch Projekte für die „weniger-Betuchten“?

Ich möchte auf historische Bauwerke zurückkommen. Während meines Studiums in Berlin habe ich mich intensiv mit Bruno Taut und der Weißen Stadt von Otto Rudolf Salvisberg beschäftigt. Auch bei der Restaurierung von Wohnungen konnte ich einblicken. Die Siedlung Onkel Toms Hütte in Zehlendorf, das sind ganz kleine Wohnungen. Auch die Frankfurter Küche war ein minimales Konzept. Die Architekten haben damals den Auftrag mit einer großen Kompetenz verbunden. Das sind Schöpfungen einer Zeit, die man verstehen muss. Architektur ist Form gewordener Zeitwille. Das heißt Sie können diese außergewöhnlichen Schöpfungen von der Grundrissanlage aber auch von dem, was sie bedeutet haben, für die Menschen in der damaligen Zeit her verstehen und dass sie etwas ganz besonders waren. Diese Räume waren emanzipatorisch und auch symbolisch. Man kann sie nicht einfach kopieren – sie waren tief in ihrer Epoche verwurzelt.

Wenn man die Architekten der großen Siedlungen in den 70er Jahren, die wir als Schreckensbild vor uns sehen – diese immergleichen riesigen Türme-, wenn wir sie fragen, dann sagen sie, das ist reine Geometrie, der Rest ist eingefangene Luft, Licht und Sonne. Letzten Endes ging es da um Kapitalmaximierung.

Es gibt heute eine Vielzahl von Initiativen in ganz unterschiedlicher Form. Z.B. in Chile hat der Architekt Alejandro Aravena für sein soziales Engagement den Pritzker Preis erhalten. Der burkinisch-deutsche Architekt Francis Kéré entwickelte neue Siedlungskonzepte für den afrikanischen Kontinent.

Das kann man nicht auf Europa übertragen, aber das Regionale ist ganz wichtig. Und in Europa ist es eher so, dass wir die große Herausforderung haben, die Innenstadt bewohnbar zu machen, denn unsere Innenstädte sind – speziell in Deutschland – häufig noch, sagen wir mal „innovationsbedürftig“. In Barcelona hat Oriol Bohigas mit dem Leitsatz „Monumentalizar la periferia e higienizar el centro“ die Stadt neu erdacht: Freiräume, Plätze, Identität. Das war Ausdruck eines demokratischen Aufbruchs, getragen von Architekten als kulturelle Willensträger. Architektur war damals ein Freiraum – das spürt man bis heute. In der Zeit der Zensur war alles reguliert, aber bei der Architektur haben sie es nicht begriffen, dass Architektur Bedeutungsträger ist. Dieser Impuls ist heute schwächer, auch wenn es spannende Projekte gibt, vor allem in den Vororten. Solche Bewegungen dauern meist 20 bis 30 Jahre.

In Barcelona befindet sich die „Stiftung Mies-van-der-Rohe“, die dem Europäischen Architekturpreis ihren Namen gegeben hat. Denken Sie darüber nach, diesen Preis zu erhalten?

Nein, das ist unmöglich. Mies van der Rohe-Preis, da muss man einen anderen Weg gegangen sein. Mein Werdegang ist ganz klar. Ich bin als Sohn eines Künstlers geboren. Architektur und Kunst habe ich von Kindheit auf erlebt. Mein Vater war eng befreundet mit dem Maler und Architekten Erwin Broner, dessen Häuser heute auf Ibiza als Juwel gehandelt werden. Bei denen im Haus war ich oft zum Spielen und Zeichnen. Wir haben lange in den Räumen von Josep-Lluis Sert gewohnt, mit dem mein Vater auch befreundet war. Das waren wichtige Einflüsse.

Nach Ausflügen in den Journalismus und die Politik bin ich wieder zur Architektur zurück. Das war und ist mein Lebenselixier. Mich hat die Zeit in Spanien so stark geprägt, sozusagen dieser mediterrane Virus, dass ich wieder zurückwollte. Meine Wurzeln sind das Bauhaus auf der einen Seite, die kühle Rationalität und dann ist es das direkte, mediterrane Leben, die weißen Formen unter der Sonne, wie Le Corbusier es ausgedrückt hat, der ja auch auf Ibiza war. Das hat mich nicht mehr losgelassen (er lacht). Ich bezeichne mich als mediterranen Preußen. Wenn ich Mies van der Rohe sehe, dann kommen mir die Tränen vor Begeisterung. Ich genieße das Leben unter der Sonne, die Architektur, die reinen Formen, wie sie hier gewachsen sind. Die Katalanen sprechen von „seny i rauxa“, Vernunft und Schwärmerei. Man muss sich zwischen diesen Extremen bewegen. Ohne Begeisterung geht es nicht, aber ohne Kalkül auch nicht. Das ist beim

Architekten sehr gut und vielleicht bin deshalb auch in Katalonien geblieben, wo sich diese beiden Wesensarten miteinander verbinden.

Sie haben auch mit oder für Bohigas gearbeitet?

Ich habe lange Zeit mit ihm gearbeitet, weil wir beide Consellers der Corporativa de Arquitectos waren. Vier Jahre habe ich mit ihm im Beirat zusammengearbeitet und wir haben uns sehr viel ausgetauscht. Er hat Katalonien entscheidend geprägt! Wir brauchen solche Menschen, die inspirieren.

Es heißt, dass die Architekturszene immer weiblicher wird: 46% der Architekten sind Frauen. Ist das eine Mode oder eine Augenwischerei?

Das ist keine Mode. Überhaupt nicht. Das ist ein Thema, dass mich immer sehr beschäftigt hat. Auch in der Kunst. Ich habe immer Künstlerinnen bewundert, die haben es viel schwerer. In der Architektur ist es noch krasser. Wir hatten schon vor 40 Jahren mindestens 50, wenn nicht 60% Studentinnen. Und wie viele haben eigene Büros? Vielleicht 15%. Es ist immer noch ein Männerberuf. Das erstaunt mich. Seit einiger Zeit sind in meinem Büro nur Frauen tätig. Das halte ich nicht für wesentlich, sondern es zeigt, wie gut sie sind. Ich denke aber, es gibt eine weibliche Architektur. Ich habe immer die Gae Aulenti bewundert, die den Palau Nacional umgebaut hat. Oder Beth Gali, eine hiesige Landschafts- und Stadtarchitektin. Sie macht meines Erachtens nach eine weibliche Architektur. Ich denke, unsere Empfindsamkeit ist nicht gleicher Art.

Die letzte Frage habe ich Barcelona überlassen, der Stadt, in die es Sie gezogen hat und in der Sie viele Projekte realisiert haben. Erzählen Sie uns von Ihrem Barcelona.

Mein Barcelona ist die Wahlheimat. Das ist eine Stadt, die mir die Möglichkeit gegeben hat, Wurzeln zu fassen. Das ist ein wichtiger Punkt auch als Begriff: Was ist Identität? Identität ist im Grunde genommen epidermisch, also äußerlich. Wir beziehen uns auf Identitätsmerkmale, die häufig überkommen sind, und nicht hinterfragt werden. Das ist gefährlich. Mein Barcelona ist die Stadt, die mir durch ihre historische, geografische Konstellation und Wirkungsträchtigkeit die Möglichkeit gegeben hat, meine Identität zu entwickeln und Wurzeln zu schlagen. Auch im Familiären: ich bin mit einer Katalanin verheiratet. Ich denke, dass dies das Wichtige ist. Dass es eine Stadt ist, die mir die Möglichkeit gegeben hat, Dinge zu tun, die mich geformt haben. Ich musste lernen, wie die Stadt gesellschaftlich aufgebaut ist. Ich war in vielen Institutionen engagiert wie der deutschen Handelskammer, im Kreis Deutschsprachiger Führungskräfte oder in der Cooperativa de Arquitectos. Barcelona ist für mich viele Städte in einer. Kosmopolitisch. Mediterran und nördlich. In diesem ganzen Umfeld habe ich mich sehr wohlgefühlt.

Herr Wortmann, wir danken für dieses sehr informative Gespräch.

Info: www.wortmann-architects.com/

Von Ina Laiadhi, Mai 2025

Schlagwörter: Architektur

Share On Facebook

Share On Facebook Tweet It

Tweet It