Clotilde Cerdà, engagiert für die Rechte der Frauen

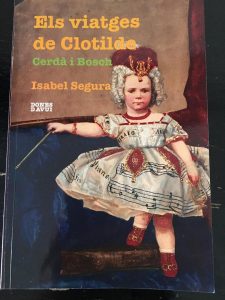

Isabel Segura zeichnete die Geschichte von Clotilde Cerdá 2014 auf.

Ende Juli wurde im Palau Robert die Ausstellung zu der Harfenistin Clotilde Cerdà i Bosch, mit Künstlerinname Esmeralda Cervantes eröffnet. Sie ist die Tochter des bekannten Stadtplaners Ildefons Cerdà, der Barcelonas emblematischen Stadtteil Eixample entwarf und der Malerin Clotilde Bosch. Ihr Schaffen ist lange Zeit in Vergessenheit geraten. Mehr durch Zufall kommt etwas von ihrem Schaffen wieder ans Licht, als die Biblioteca de Catalunya ein Album von ihr, das auf 76 Seiten Fotos, Visitenkarten, Korrespondenz, Programme und Pressemitteilungen enthält, von einem deutschen Antiquar aus Naumburg erwirbt.

1861 in Barcelona geboren widmet sich das Wunderkind dank der Förderung ihrer Mutter, der Malerin Clotilde Bosch, bereits sehr jung der Musik. Nach dem Bruch der Familie ziehen beide 1864 nach Madrid. Clotilde ist sehr engagiert und bricht früh mit dem Vorurteil, dass Weiblichkeit auf das Hausinnere beschränkt bleiben müsse. Schon mit 12 Jahren begeistert sie mit ihren Harfenkonzerten während ihrer Studienaufenthalte in Paris, Wien und Rom renommierte Künstler wie Johann Strauß II, Richard Wagner, Franz Liszt und ganze Königshäuser. Sie gibt mit der Harfe Konzerte in ganz Europa, und reist bis nach Südamerika, die USA und die Türkei. Ihr Künstlerinname geht auf Victor Hugo zurück, der ihr den Namen Esmeralda, der Protagonistin seines Romans Notre Dame de Paris (deutsch „Der Glöckner von Notre-Dame“) gab. Das spanische Königshaus vervollständigte ihn mit „Cervantes“ als Ehrung an den Autor des Don Quijote. Clotilde spielt nicht nur Harfe, sie komponiert auch. Die Partituren sind allerdings verschollen.

Dank ihrer Reisen lernte sie viele Länder, deren Machthaber*innen und Probleme kennen. Neben dem künstlerischen Leben entwickelt sie als Feministin einen gesellschaftspolitischen Aktivismus, mit dem klaren Willen die Verbesserung der materiellen und spirituellen Lebensbedingungen der Menschen zu fördern. Sie engagiert sich stark sozial und spricht sich offen gegen die Sklaverei in den USA und diverse Todesurteile aus. In den unruhigen Zeiten der kulturellen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen am Wechsel des Jahrhunderts gerät sie dadurch selber in die Kritik der Machthaber*innen.

In Katalonien dürfen Frauen damals nicht ohne die persönliche Zustimmung des Königs zur Universität gehen. Ihre Bildung beschränkt sich auf Hausarbeiten. Clotilde Cerdà dagegen umgibt sich mit sehr engagierten Frauen. Mit Dolors Aleu, der ersten Ärztin in Spanien und den Schriftstellerinnen Josefa Masanes und Antonia Opisso gründet sie 1885 die Akademie der Wissenschaften, Künste und Handwerk für Frauen „Esmeralda Cervantes“ in der Rambla Catalunya Nr. 10. Sie ist erst 24 Jahre alt und setzt sich doch aktiv für die Belange vieler Frauen ein, damit sie selbst berufstätig werden können. Sie lässt von ähnlichen Institutionen in den USA, Belgien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz inspirieren. Die Ausbildung umfasst Bereiche wie Zeichnen, Malen, Skulptur, Gravur, Stickerei zum Einsatz in der Industrie, aber auch angewandte Chemie, Handelsrechnung, Kurzschrift, Sprachen, Typografie und natürlich musikalische Förderung.

Es ist interessant, die Tochter Clotilde mit dem Vater Ildefons zu vergleichen, die beide von der Geschichte vergessen wurden. Cerdà verlässt Barcelona nach Streitigkeiten und stirbt 1876 in Kantabrien. Erst Mitte des letzten Jahrhunderts wurde die Figur Cerdà, der Schöpfer des Eixample, wiederentdeckt. Mit Clotilde passiert etwas Ähnliches. Die katalanische Gesellschaft würdigte ihren innovativen Charakter nicht. Erstellt esie darum dieses Album, um ihre zahlreichen Aktivitäten und das Echo darauf selbst festzuhalten?

Die Ausstellung zeigt beiden Seiten ihres Lebens: Einerseits eine schillernde Existenz als Wunderkind für Musik, mit Tourneen und internationale Kontakte zu den Machtzentren und andererseits die Aktivistin und Weltverbesserin.

Von Ina Laiadhi

Lesen Sie auch unser Intevriew mit der Historikerin Isabel Segura

Palau Robert. Centro de Información de Cataluña

Passeig de Gràcia, 107, Barcelona

palaurobert@gencat.cat

93 292 12 60

Mo +- Fr, 9 – 20 h

Bis 4.10.2020

Gratis

Achtung: Zugangsbeschränkung

Schlagwörter: Barcelona, Sehenswert

Share On Facebook

Share On Facebook Tweet It

Tweet It