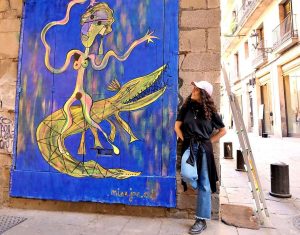

Frauen und Kunst – können Frauen malen?

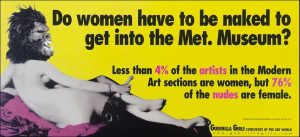

1985 machten die Guerilla Girls plakativ auf eine Diskrepanz in den Museen aufmerksam

„Können Frauen malen?“ Georg Baselitz (geb. 1938), immerhin einer der bekanntesten Maler und Bildhauer der Gegenwart, behauptet, dass Frauen nicht gut malen können. Wie er zu dieser Behauptung kam, ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Unstrittig ist aber, dass Künstlerinnen auch heute noch weniger Ruhm und finanzielle Anerkennung erhalten als ihre männlichen Kollegen. Ein kurzer Blick in die Geschichte zeigt, dass dies eigentlich nie anders war.

Frauen in der bildenden Kunst sind auch immer ein Teil der Frauengeschichte, genauso wie Frauen in der Wissenschaft oder in der Philosophie. Seit es Kunst gibt, gibt es auch Künstlerinnen. Sie hatten es nur ungleich schwerer als ihre männlichen Kollegen, diesen Beruf zu erlernen und auszuüben. Bis ins 19. Jahrhundert war die künstlerische Ausbildung für Frauen an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Die offiziellen Wege, wie die Zugehörigkeit zu einer Zunft oder später der Besuch an einer Kunstschule oder Akademie, waren den Männern vorbehalten. Frauen waren auf die Unterstützung von Kirche, Hof und Familie angewiesen. Im Mittelalter bot ihnen das Leben im Kloster die Möglichkeit, sich künstlerisch zu betätigen. Viele herausragende Buchillustrationen sind von Nonnen angefertigt worden. Am Hof waren Frauen vorzugsweise für das künstlerische Kunsthandwerk verantwortlich. Die meisten Glas- und Elfenbeinschnitzereien sowie aufwendige Textilarbeiten sind Frauen zuzuschreiben. In einer Malwerkstatt konnte eine Frau nur ausgebildet werden, wenn ein enges Familienmitglied dort der Meister war.

Bis ins 18. Jahrhundert waren Frauen in allen Kunstgattungen vertreten. Im Barock gibt es zahlreiche Tafelwerke von Künstlerinnen. Dazu gehören Blumenstillleben genauso wie Altarbilder, Landschaften, oder Portraits. Frauen haben nicht schlechter gemalt als Männer, nur sind ihre Werke nicht selten falsch zugeordnet oder von einem männlichen Kollegen, der schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte, signiert worden.

Im 18. Jahrhundert wurde der Einfluss von Kirche und Adel auf die Kunst immer schwächer. Staatliche Kunstschulen gewannen an Bedeutung. Der Trend ging vom anonymen Kunsthandwerker hin zur Künstlerpersönlichkeit. Ruhm und Ehre waren in der Kunst aber in erster Linie den Männern vorbehalten. Frauen genossen in den sogenannten besseren Kreisen im besten Fall eine musische und ästhetische Ausbildung, um als Ehefrau den privaten Lebensraum zu gestalten und die Familie nach außen hin zu repräsentieren.

Ab 1900 konnten sich Künstlerinnen immer freier entfalten. In den Wiener Werkstätten oder am Bauhaus konnten sie anfangs frei vom Rollendenken kreativ tätig sein. Sie wurden aber bald von ihren männlichen Kollegen auf Arbeiten in Keramik und in der Weberei reduziert. Der Nationalsozialismus machte dann alle freiheitlichen künstlerischen Bestrebungen zunichte.

Nach 1945 dauerte es lange, bis Frauen wieder an die künstlerischen Aufbrüche vom Anfang des 20. Jahrhunderts anknüpfen konnten. Erst mit den Studentenrevolten kamen auch die Frauenbewegungen wieder in Gang. In den 1970er Jahren blühte die ‚Feminist Art’ in New York auf. Hier trat besonders die Gruppe ‚Guerilla Girls’ hervor. Von ihnen stammt der Satz „Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen?“ Dieser Satz ist nicht nur provokativ, sondern leider auch wahr. Noch im Jahr 1989 waren im Metropolitan Museum in New York nur 5% der ausgestellten Werke von Künstlerinnen. Tatsächlich waren aber zur gleichen Zeit 85% der ausgestellten Akte Bildnisse von Frauen.

Auch heute sind wir noch weit von einer Gendergleichheit in der Kunstszene entfernt, obwohl es immerhin ein wachsendes Bewusstsein dafür gibt. Künstlerinnen haben die gleichen Talente wie ihre männlichen Kollegen. Um ein Kunstwerk berühmt zu machen und es erfolgreich zu vermarkten, bedarf es heute einer Vielzahl weiterer Personen. Dazu gehören unter anderem Kunsthistoriker*innen, Galeristen*innen, Museumsmitarbeiter*innen. Aber auch bei diesen Berufen gibt es immer noch einen großen ‚Männerüberschuss’, besonders in leitenden Positionen.

Es gibt noch so viel zu erforschen und zu entdecken, um dem Anteil der Frauen an der Kunst gerecht zu werden. Der Kunstszene stehen spannende Zeiten bevor.

Von Gabriele Jahreiß, Kunsthistorikerin, Mai 2021

Schlagwörter: Frauen, Kultur

Share On Facebook

Share On Facebook Tweet It

Tweet It