Spaniens Weg in die Demokratie

Dossier Besondere Tage

Dossier Besondere Tage

Kein Demokratisierungsprozess gleicht einem anderen, je-des Land beschreitet einen individuellen Weg. Manchmal ist es die große Masse, die einen Regimewechsel erzwingt, mal sind es einzelne entscheidende Akteure, die einen wesentli-chen Anteil haben – oder der Zufall hat seine Finger im Spiel. Auf dem Weg Spaniens in eine Demokratie markierte der Tod Francisco Francos vor 50 Jahren im November 1975 sicherlich den entscheidenden Punkt. Aber noch andere Faktoren spielten dabei eine Rolle.

Der spanische Demokratisierungsprozess kann als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Großen Anteil daran hatten einzelne Ereignisse wie das Zweite Vatikanische Konzil (1962-65), in dessen Folge es zu einer Abwendung der katholischen Kirche vom Franco-Regime kam, was zu einer inneren Erosion Spaniens führte. Daneben trat der einsetzende wirtschaftliche Aufschwung mit dem Beginn des Massentourismus. Arbeitsmigration wurde zugelassen. Äußere Faktoren wie der Beitritt zu den UN und die zunehmende Einbindung Spaniens in die Wirtschaft Europas und schließlich der Beitritt zur EU sind nicht außer Acht zu lassen. Identitätsstiftendes Moment für viele spanische Bürger waren die vielen demokratisch organisierten Gruppierungen und Bewegungen, die teilweise auch während des Franquismus im Untergrund aktiv waren oder sich ab Ende der 60er Jahre formierten. Der Demokrati-ierungsprozess konnte sich auf die demokratische Tradition der spanischen Bevölkerung vor dem Bürgerkrieg stützen; das war für seinen Erfolg maßgeblich.

Einzelne Akteure kommen ins Spiel

Bereits im November 1975 kamen neue Akteure ins Spiel, die maßgeblich zur Demokratisierung Spaniens beitrugen. König Juan Carlos I. wurde von Franco schon 1969 im Falle seines Todes zu seinem Nachfolger ernannt. Er wurde 1975 – nach Francos Tod – inthronisiert. Zunächst hatte er aber wenig Spielraum, da der Premier Carlos Arias Navarro und seine Regierung erstmal im Amt blieben. Arias musste auf Geheiß des Königs jedoch nach Massenprotesten und bluti-gen Auseinandersetzungen seinen Rücktritt erklären. Neuer Premier wurde Adolfo Suárez, Generalsekretär der Regierungspartei Movimiento Nacional, der eine Veränderung Richtung Demokratisierung initiierte. Gerade weil er dem alten Regime angehörte, konnte er Reformen angehen – ihm vertrauten die alten Kräfte. Herzstück der von Suárez angestoßenen Reform war eine neue Verfassung, die ein allgemein, frei, gleich und geheim gewähltes Zweikammerparlament vorsah. Im Juni 1977 wurden die ersten freien Wahlen in Spanien nach der Diktatur abgehalten, die jedoch nicht ohne Zwischenfälle, Entführungen und Attentate blieben. 1978 wurde die neue Verfassung angenommen, die Spanien zu einer parlamentarischen Monarchie machte.

Dennoch lief ab diesem Zeitpunkt noch nicht alles rund: Am 23. Februar 1981 versuchten einige Militärs, die neue Regie-rung durch einen Putsch zu stürzen, und nahm die Mitglieder des Parlaments als Geiseln. Als Reaktion darauf sprach sich König Juan Carlos I. als Oberbefehlshaber der Armee in einer landesweit ausgestrahlten Fernsehansprache explizit für die Demokratie aus und konnte schließlich das Militär auf seine Seite ziehen. Der Putschversuch war abgewendet. 1982 kam erstmals die unter Franco verbotene sozialistische Partei PSOE an die Regierung, der auch der heutige spanische Prä-sident Pedro Sánchez angehört.

Kollektives Vergessen

Kollektives Vergessen

Die spanische Transición gilt als erfolgreicher Übergang von einer autoritären Diktatur zu einer modernen Demokratie. Dennoch wird sie oft als “vergessene” oder “verdrängte Transition” (la Transición olvidada) bezeichnet, weil vieles bewusst nicht aufgearbeitet oder öffentlich diskutiert wurde. Diese “Vergessenheit” ist weniger eine Folge von Unkenntnis als vielmehr das Ergebnis eines kollektiven Schweigens, das aus politischen und gesellschaftlichen Gründen gefördert wurde. Ziel war eine Art der nationalen Versöhnung, wenn auch um den Preis des Schweigens über Diktaturverbrechen (z. B. Repression, Folter, Hinrichtungen). Die Amnestiegeset-ze von 1977 garantierten Straffreiheit für politische Verbrechen — sowohl für Franco-Anhänger als auch für Oppositio-nelle. Personen, die für schwere Menschenrechtsverletzun-gen verantwortlich waren, wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. Noch heute kämpfen viel Opfer um ihre Anerken-nung. Massengräber sollen nicht geöffnet und die Toten nicht identifiziert werden.

Von Verena Striebinger August 2025

Infos:

https://www.deutschlandfunkkultur.de/spanien-geschichte-faschismus-demokratie-100.html

https://espanaenlibertad.gob.es/

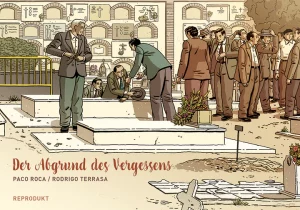

Buchtipp zur Aufarbeitung des Franquismus:

Der Abgrund des Vergessens

Die Akteure, die in der spanischen Transición eine große Rolle spielten, entschieden sich, mit den alten Kräften zusammenzu-arbeiten, um Reformen durchsetzen zu können. Mit diesem Thema befasst sich eine Graphic Novel, die sehr gründlich, detailliert und historisch präzise gemacht ist:

Rodrigo Rerrasa (Text), Paco Roca (Zeichnungen): „Der Ab-grund des Vergessens.“ Aus dem Spanischen von André Hö-chemer. Reprodukt, Berlin 2025. 304 Seiten, 34 Euro.

Schlagwörter: Geschichte

Share On Facebook

Share On Facebook Tweet It

Tweet It